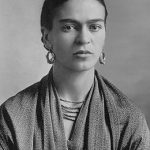

Frida Kahlo est célèbre pour deux choses : son oeuvre, et surtout ses autoportraits ; et sa relation avec Diego Rivera.

Frida Kahlo est célèbre pour deux choses : son oeuvre, et surtout ses autoportraits ; et sa relation avec Diego Rivera.

Les autoportraits picturaux de Frida Kahlo ne sont pas complaisants : ils ne l’idéalisent pas, ne cherchent pas à le représenter comme une femme éthérée ou un objet érotique. Ils mettent en avant sa souffrance et sa singularité physique.

Les autoportraits que sont les lettres de Frida Kahlo montrent également sa souffrance : ce sont des confidences, qui lui permettent de s’épancher, mais aussi des lettres de lutte contre cette douleur, physique et morale.

Que ce soit à travers ses tableaux ou ses lettres, Frida se montre en femme déterminée, qui ne cherche pas à occulter la difficulté des épreuves qu’elle traverse mais les combat y compris par l’écriture et la peinture.