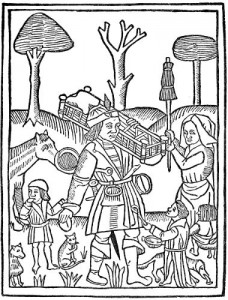

Prenant le biais de la superstition, les Evangiles des Quenouilles dressent un portrait des femmes en magiciennes, blanches ou noires.

Prenant le biais de la superstition, les Evangiles des Quenouilles dressent un portrait des femmes en magiciennes, blanches ou noires.

L’une des intervenantes s’appelle Gomberde la Fée ; on y parle de loups-garous, le cauchemars, de lutins et de fées, de philtres d’amour ; une autre intervenante, dame Transeline du Croq, est versé dans l’art de la divination ; une autre sait comment séduire les hommes, une autre encore a été docteur en cachette, son père l’ayant été. Autant de pouvoirs inquiétants, primordiaux, qui tiennent, à l’époque, du merveilleux parce que ne peuvent pas être expliqués (peu de microbiologie et de chimie au Moyen Âge, peu de théories psychologiques et relationnelles !).

Tout cela dresse un portrait de la femme en sorcière ; nous sommes ici en présence de fileuses qui veillent : les sorcières ne se réunissent-elles pas, dans les légendes, la nuit, munies d’attributs féminins comme des balais ? La quenouille est le symbole de la condition féminine et d’un autre pouvoir : celui de tisser, c’est-à-dire de créer voire d’écrire (textum = ce qui est tissé ; pensons à l’activité de fileuse des Parques, qui décident des destins humains, mais aussi aux tapisseries, notamment à celle de Philomèle qui, dans les Métamorphoses d’Ovide, après avoir été violée et avoir eu la langue coupée, dévoile le nom de son agresseur en tissant une tapisserie). Sorcellerie et quenouille évoquent également les contes populaires, dont bon nombre ont leur racine dans des réalités sociales car sont issus des traditions orales, comme La Belle au bois dormant.

Ce texte associe donc femme et magie ; mais il se fait magique lui-même quand on pense qu’il a pu être lu, en tant que texte de divertissement, à haute voix pendant des veillées…